誰でも「ビリギャル状態」に突入できる「勉強のがんばり方」

株式会社サンクチュアリ・パブリッシング(本社:東京都文京区 代表取締役:鶴巻謙介)は、2024年7月9日より、書籍『私はこうして勉強にハマった』(著者:ビリギャル本人さやか)を全国の書店にて発売開始します。

https://www.sanctuarybooks.jp/book/detail/1505

■「ビリギャル」で話題になった小林さやかさんが明かす「科学的な勉強のハマり方」

著者のさやかさんは中学・高校で学年ビリを経験。素行不良で何度も停学になり、高校2年生のときの学力は小学校4年生レベルだったが、塾講師・坪田信貴さんとの出会いをきっかけに1年半で偏差値を40上げ、見事慶應義塾大学の現役合格を果たしました。

その経緯を描いた坪田さんの著書『学年ビリのギャルが1年で偏差値40上げて慶應大学に現役合格した話』は120万部を超えるミリオンセラーとなり、映画化もされました。これをきっかけに、学校などの教育現場で講演会を依頼されるようになります。

■34歳でコロンビア大学院に入り「認知科学」を学んだ理由

書籍・映画化をきっかけとして、数々の講演にひっぱりだこのさやかさん。

そのとき参加者たちから何度も言われた言葉が「さやかさんは元々頭良かったんでしょ」「私は地頭悪いからマネできない」でした。

そんな言葉をかけられるたびに、さやかさんは

「違うんだよなあ、環境次第で人は変われるんだよなあ」と思っていましたが、それを言葉で証明することは難しい。

また教育現場で子どもたちの様々な悩みを聞く中で、この子たちを教えるのは信頼できる大人との出会いなのではないか、と考えるようになり、聖心女子大学大学院へ進学。益川教授の元で、学校の先生の学びをサポートする研究を進めました。

久しぶりに会った坪田さんに「日本の教育をもっとよくしたいんです」と相談したら「それなら一度、日本から出ないと、日本の教育しか知らないでどうやって教育を語るの?と言われ、大学院在学中に、留学を決意。

再び猛勉強して、コロンビア大学教育大学院に入学します。(2024年5月卒業)

人間の信念、マインドセット、物事の捉え方が行動やパフォーマンスにどう影響を及ぼすのかを研究する学問=「認知科学」を研究する中で、「なんでビリギャルがあんなにがんばれたのか?」「どうしたら再現できるのか?」という答えに到達しました。

そしてそれはまさに

誰でも「ビリギャル状態」に突入できる「勉強のがんばり方」だったのです。

■コンテンツ例

本書は感情論・根性論ではなく、再現性のある科学的根拠に基づいた勉強法を、親しみやすいさやかさんの語り口調と実体験を基にわかりやすく説明しています。

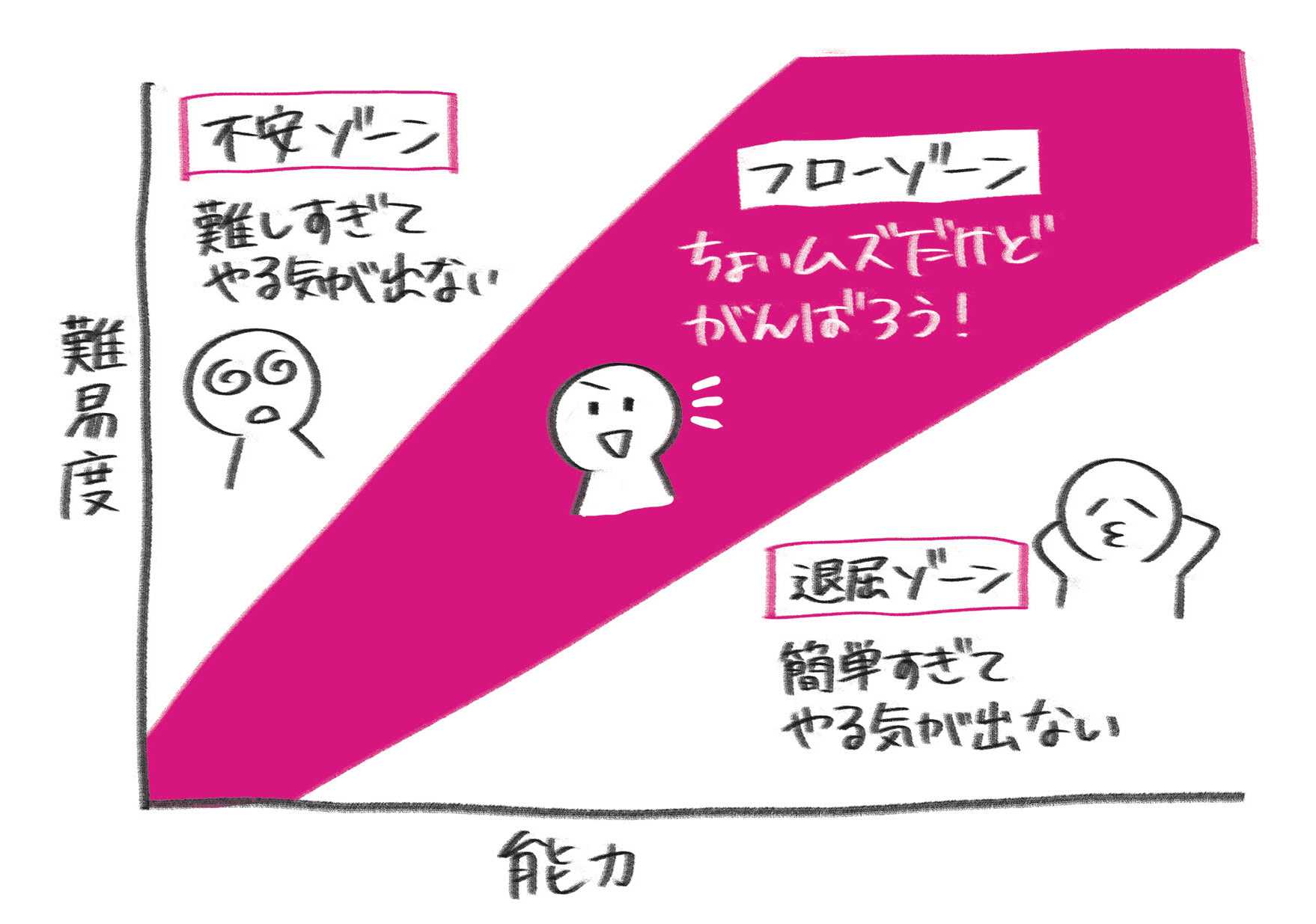

・6割マルがとれるところからはじめてレベルをあげていく(フロー理論)

(本文より)

勉強するとき、「これならまあまあできるな」とあなた自身が思える「ちょいムズ」のレベルをやり続ける、という感覚を忘れないで。じゃないと勉強が本当にマジでソッコー嫌になるよ。勉強では「6割マルがとれるところから始める」を鉄則にすること。

もしこれまでの人生で勉強をサボりまくってきた人が今から心を入れ替えて勉強しようとしてるなら、プライドが傷つけられるくらい前に戻らないといけないはず。でもこれは避けられない。今まで適当にやってきたんだからしょうがない。大丈夫、私は高校2年生の夏にして、小学校4年生レベルまで戻ったんだから。「ビリギャルよりはマシだ!」と胸を張って戻りなさい。重要なのは、「自分が出来ること」と「出来ないこと」に真摯に向き合って、戻る勇気を持てるかどうかということ。ここで差がつくよ。坪田先生がよく言ってたのは、「一段一段、足元をちゃんと見ながら、着実に階段を上がっていく」イメージを持つということ。面倒くさがって2段飛ばしで上ったりすると、必ずあとで伸び悩むことになる。

こんなふうに「自分の能力」と「取り組むレベル」が合っていると、フローという状態、つまり、「時間の経過や自分の感覚を忘れるくらい集中するゾーン」に入ることができます。

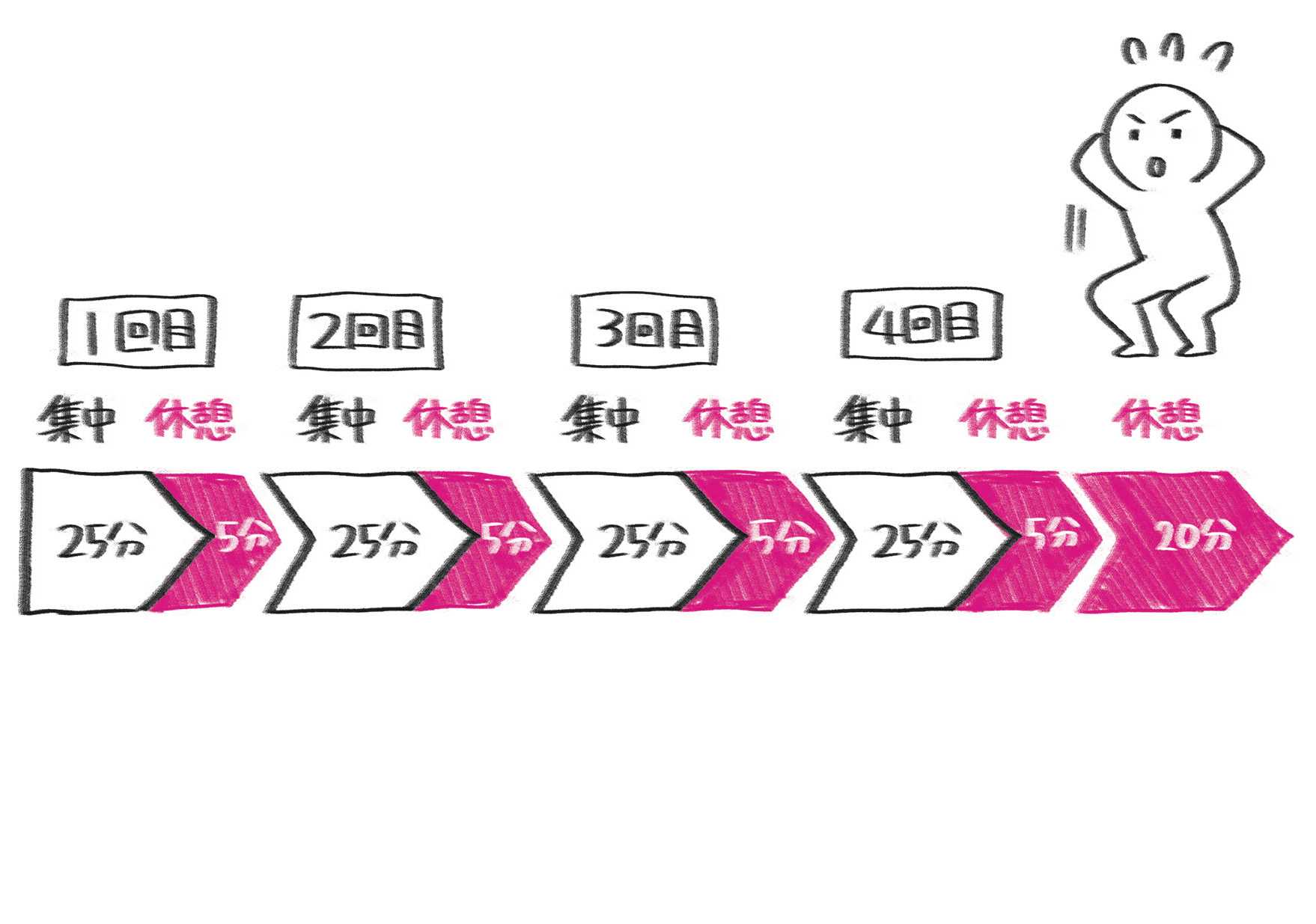

・ポモドーロ・テクニックを活用しよう

(本文より)

とはいえ、フローに入るってまあまあムズい。そこで、フローに入るためにとっておきの方法をお教えしよう。ずばり、「ポモドーロ・テクニック」で勉強すること。

人間の集中力って、そんなに長く続かないのね。特に現代の人って、15分の動画も集中して見られなくなってるくらいだから、仕組み化しないとなかなか難しい。でもこれなにがすごいって、25分だけ集中!と思うと、短距離走みたいに不思議と全力で走れる。5分休憩するだけでも脳がリセットされて、また新しい25分ちゃんとゾーンに入って勉強しやすくなる。その代わり、この全力集中25分の間はスマホも見ちゃだめだし、他のこともしちゃだめだよ。目の前の勉強のことだけを考えてね。

このポモドーロ・テクニックを使って、「短期集中!」✕「何度もやる」を基本にすると、「あれ!私今日気づいたら7時間も勉強してるじゃん!気づかなかった!!」みたいな奇跡が起き始めるから、ぜひ試してみて。「自分は集中力がない」と行っている人も、こんなふうに集中しやすい方法を使って、少しずつ「集中して勉強できた!」という実績を積み上げていくと、まさに自分に対する信頼「自信」が積み上がっていくよ。

■中身見本

■目次

プロローグ

■はじめに

・あなたも勉強にハマれる!

■PART1 勉強を始める前に Preparation for Good Studying

・「勉強」は「暗記」ではないことを心得よう

・「使えない知識」と「生きた知識」

・成功者のマインドセットをインストールしよう

・脳はこうして変化する

・地頭は、鍛えられる

・さて、私たちはなぜ勉強するのか?

・幸せになるために必要なこと

■PART2 モチベーション編 Motivation

・ゴールに沿ったスケジュールを立てよう

・エンジンをかけないと始まらない

・「モチベーション」の正体

・勉強に「価値」を見出す方法

・大・中・小の目標を決めよう

・タスクの難易度は「ちょいムズ」を意識

・「小目標」の立て方

・難しすぎることはやらない

・「自己肯定感」ではなく「自己効力感」を育てよう

・自己効力感の育て方

・成功体験がなぜ重要か

・やる気がなくなったときの対処法

■PART3 戦略編 Strategy

・3つの「記憶の種類」を理解しよう

・ワーキングメモリを節約しよう

・6割マルで、「フロー状態」に入ろう

・ポモドーロ・テクニックを活用しよう

・できない問題を「さがして」「つぶす」

・学校の勉強との付き合い方

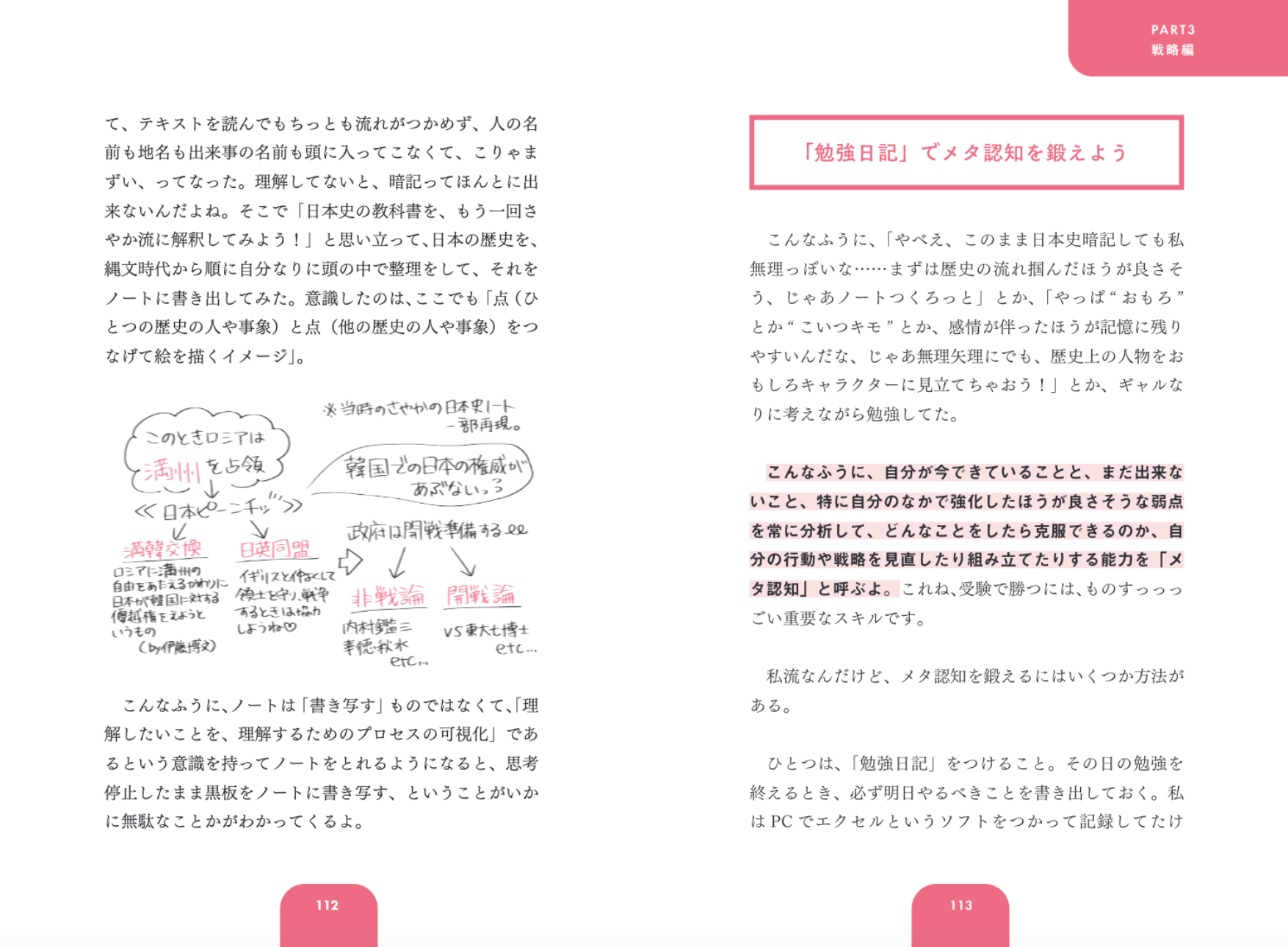

・ノートは「あたまの整理」をするためのツール

・ストップウォッチを常備しよう

・「勉強日記」でメタ認知を鍛えよう

・なかなか成果が出ない理由

・参考書と問題集の選び方

・プラトーを乗り越えよう

・眠いときは15分寝てしまえ

・脳みそにちゃんと餌をやろう

・ストレス解消法

■PART4 実践編 Practice

・勉強と試験の違いを理解しよう

・予測力を身につけよう

・マルの問題はやらなくてOK

・過去問を分析しよう

・一度で暗記できるのは特殊能力者だけ

・「覚える」のメカニズム

・忘却曲線に沿った暗記スケジュールを立てよう

・「感情」という裏技を使おう

・「イメージ」で覚えよう

・勝手に「ドラマ化」作戦

・モテたいなら国語を勉強しよう

・英語の勉強のゴールデンルール

・模試は練習試合

・最後の一ヵ月は過去問漬けのためにとっておこう

・テクノロジーを駆使しよう

■PART5 環境編 Environment

・スマホから自立しよう

・「自分を追い込める人」が強い

・努力をアピールして、信頼を貯めよう

・誰の言葉を信じるか?

・「塾」の役割

・塾に行かずに戦う場合の戦略

・ピア効果を活用しよう

・あなたをつくる言葉を選ぶ

・受験における親の影響力

・親をちゃんと、味方につけよう

・お手紙を書いてみよう

・試験当日の心得

・これから受験をするあなたへ

・親御さんへ

・おすすめ参考書リスト

ぜひ書籍の紹介や著者取材などご検討ください。

著者:小林さやか(こばやし・さやか)

1988年、名古屋市生まれ。高校2年の時に出会った恩師、坪田信貴氏の著書『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』(通称:ビリギャル)の主人公。慶應大卒業後、ウェディングプランナーを経て、“ビリギャル本人”としての講演や執筆活動などを展開。2019年4月より、聖心女子大学大学院へ進学、21年3月修了。22年9月より、米国コロンビア大学教育大学院の認知科学プログラムに留学。24年5月修了。

著書に『ビリギャルが、またビリになった日 勉強が大嫌いだった私が、34歳で米国名門大学院に行くまで』(講談社)がある。